#5: "Beleléu, Leléu, Eu", Itamar Assumpção + Negroni

"Girei esse tempo todo, batendo de porta em porta, à procura de um abrigo, sossego ou mesmo a morte"

Essa edição da Meus Discos, Meus Drinks e Nada Mais começa de um jeito diferente: com uma participação especial (roda o letreiro de novela). Em vez de ficar sozinho aqui murmurando ideias, convidei o parceiro Cirilo Dias – autor da Coifa - Histórias de Cozinha, uma das minhas newsletters favoritas do momento – para me desafiar a achar um disco para seu drink favorito. Companheiro de shows, parceiro de baladas e um dos maiores fãs do pão de queijo da Rua Baraldi (procure saber!), Cirilo escreve sobre comida como pouca gente hoje. Toda vez que chega uma Coifa na caixa de entrada, é que nem bolo saindo do forno da vó – tem que ler antes que esfrie. E ele me desafiou com um peso-pesado dos coquetéis, um drink que eu confesso que já tive até certo receio de chegar perto: o Negroni.

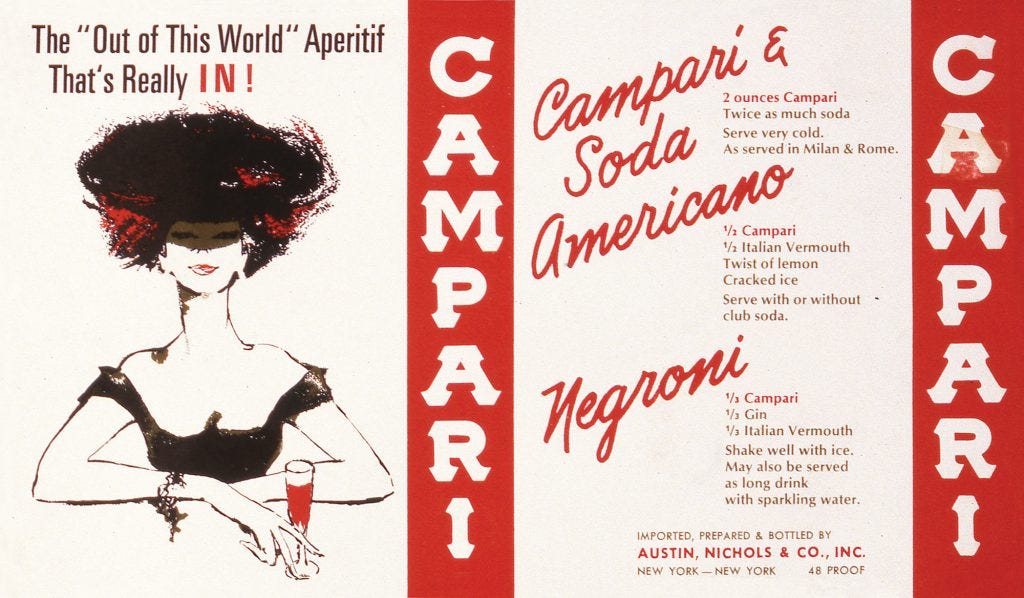

Ele explica o porquê do Negroni, essa mistura tão bem azeitada de gim, vermute e Campari, ser o seu coquetel favorito.

“Comecei a gostar de Negroni não faz muito tempo, acho que foi por volta de 2014/15, quando tava aquela onda de novos bares de drinks pipocando em tudo quanto é canto da cidade. E o Negroni acabou ganhando um certo destaque nas cartas de drinks. Foi experimentar e virar fã. Amargo, doce e irresistível, como a vida.”

É engraçado: foi mais ou menos nessa época que eu comecei a beber coquetéis, você se lembra, mas talvez justamente por nunca gostar muito desse amargor eu sempre fugi do Negroni. Eu gostava de gim, mas tinha lá meu preconceito com o Campari e com o vermute. Aos poucos, essa birra foi caindo, graças a alguns bons amigos, mas ainda assim, eu não me sentia à vontade com o Negroni – parecia um drink adulto demais pro meu paladar ainda em formação. Pra você ter ideia, a provocação do Cirilo foi o que me levou ao meu primeiro Negroni caseiro.

Mas é isso: com o tempo, as coisas começaram a fazer mais sentido. Nem tudo dá para gente curtir de primeira, nem todo caminho é suave. Às vezes, é preciso passar por certas experiências para conseguir aproveitar algo em sua plenitude. Também na música é assim – em determinados momentos, é preciso “engolir” uma dada estranheza para conseguir aproveitar a doçura lá na frente. Acho que é uma das melhores formas que eu posso descrever Beleléu, Leléu, Eu, disco de estreia de um dos caras mais incríveis (e ainda com muito a ser descoberto) da música brasileira: Itamar Assumpção.

Eu demorei para conseguir ouvir Itamar com calma – e olha que meu ouvido desde pequeno foi treinado para ouvir música mais ou menos esquisita. Cresci vendo os programas infantis da TV Cultura, cujas trilhas sonoras foram dominadas foram dominadas por colegas de geração e cena de Itamar: Hélio Ziskind, Ná Ozzetti, os irmãos Tatit, André Abujamra, Maurício Pereira, todos eles de certa forma trafegaram no mundo independente de São Paulo nos anos 1980. (À exceção de Abujamra, todos os outros pisaram demais o palco do Lira Paulistana, misto de teatro & movimento que concentrou uma turma interessada em fazer música brasileira diferente, na raça e no ato). Mais ou menos na mesma época, lembro de Seu Capelas botar pra rodar na vitrola um disco muito maluco, que falava de um jacaré ameaçador invadindo as festas de Ano Novo – Clara Crocodilo, de Arrigo Barnabé, outro expoente da Vanguarda Paulista.

Já mais velho, no final da adolescência, começo de faculdade, fui ouvir Itamar… e demorei para me entender com seu som. Tinha coisa demais acontecendo ali: malandragem de samba, banda de rock, baixo de música negra e uma série de instrumentos improvisando sem prestar muita atenção nas convenções. Muito ritmo, muito suingue, camadas de vocais passando uma por cima da outra — parte de propósito, parte resultado de uma estética baseada nas condições limitadas de gravação da época e dos recursos que saíam do bolso curto daquela turma. Não era fácil deglutir aquele som — e vira e mexe o resultado era uma careta. A mesma careta que eu fazia anos depois, quando sentia o amargo do Campari ao roubar um gole de Negroni do amigo mais próximo.

Mas não é à toa que paladar e audição são dois sentidos que se treinam: basta um pouco de costume e boa vontade para alargar os horizontes. No caso de Itamar Assumpção, ter vivido o começo da década de 2010 na Universidade de São Paulo ajudou demais: as festas de humanas da faculdade costumavam ter sempre uma banda ou outra prestando tributo a seu som.

A cachaça ruim que eu costumava beber naquela época me ajudava a superar o lado mais difícil da música. Shots de disco voador (#breve) me faziam aprender a mover o corpo com aquele baixo, entender melhor uma ou outra letra, um ou outro embalo. E de repente, me vi cantando aquelas músicas, correndo atrás de gravações antigas daquela trupe – sim, trupe, porque não dá para falar de Itamar Assumpção sem mencionar sua banda, a Isca de Polícia.

Por falar em polícia, ela foi outro fator importante para essa aproximação entre eu e Itamar. Em 2011, a USP passou por uma greve de alunos muito complexa, com a PM de São Paulo como protagonista perversa. Meses depois, na calourada que abria o calendário acadêmico de 2012, pude ver a Isca de Polícia e Tulipa Ruiz ao vivo. E ouvi-los cantar o refrão “e se chamar a polícia, a boca espuma de ódio” mudou minha cabeça. Politicamente, sim, mas também cultural e socialmente.

Felizmente, eu tinha uma câmera na mão e gravei esse momento, talvez só para poder escrever sobre ele anos depois. (E aqui deixo meu agradecimento, mais uma vez, e sempre, ao amigo Tiago Aguiar, que insistiu para virarmos a madrugada ali naquele show e por insistir em me perguntar, junto ao fera Marco Lopez, “até quando esses microfones funcionarão?”).

Hoje, quando penso em Itamar, penso em um dos artistas que melhor traduziu a complexidade de viver em São Paulo. Beleléu, Leléu, Eu é um disco que traduz essa complexidade: uma cidade polifônica, em que a busca de “alívio, sossego ou mesmo a morte” fazem a gente girar por aí. Em que samba, rock, funk e canção de amor se unem numa mesma toada, em ritmos que trafegam cada um por sua avenida, e se juntam num lugar só. Em que o amargo e o doce convivem a todo momento, em que a gente reclama que o Brasil não tem centroavante e que não tem tempo pra conversa mole, que a gente faz tudo pensando em fazer alguém feliz (se é a gente mesmo ou outra pessoa, aí é tema para conversa com o seu terapeuta).

Você deve estar aí mexendo o gelo do seu Negroni me questionando porque eu escolhi um disco tão específico para um coquetel tão clássico – afinal, o Negroni é o primeiro coquetel da lista dos inesquecíveis da International Bartenders Association, a IBA, a aparecer nessa newsletter. Mas a graça é justamente essa. E tem certas coincidências e contrastes que me agradam ao juntar o Nego Dito (o personagem de canção que acabou se tornando uma persona para Itamar Assumpção) com o Negroni.

Como a própria história do coquetel – que ninguém sabe ao certo se é italiano, francês ou até mesmo americano, como ressalta o Difford’s Guide, bíblia de quem quer brincar com misturas de bebidas, em um artigo completíssimo que você pode ler aqui. De certo mesmo, fato é que o Negroni mistura uma bebida de Turim (o vermute) e outra de Milão (o Campari), mistura que me faz quase falar como um mano da Mooca. Aliás, sabia que o Juventus da rua Javari é uma homenagem tanto à la vecchia signora como ao seu maior rival local , o Torino, conhecido por suas camisas grená? Vivendo e (não) aprendendo.

Ao mesmo tempo, enquanto políticos disputam quem é paulista raiz ou fake, lembro mesmo que a beleza de São Paulo é esse “vai e vem e tchan e tchum, êta sobe desce/gente do nordeste, do norte aqui no sudeste/batalhando nesse mundaréu de mundo que só cresce”. Que isso aqui “tem gente e mais gente cabe, invade”, como diz o próprio Itamar em uma de suas músicas mais bonitas, “Venha Até São Paulo”. Como ele mesmo, que nasceu no interior, cresceu no Paraná e veio para cá ter seu lugar sendo chamado de maldito, alcunha que ele odiava, até virar artista popular a ponto de ser estátua. Infelizmente, sem tempo suficiente para ser reconhecido como merecia ainda vivo. Felizmente, a tempo de ser sempre descoberto e redescoberto – amargo, doce e irresistível, como a vida. Beleléu João dos Santos Silva Beleléu, vulgo… Negroni Dito. Se você me acompanhou até o final desse copo, venha comigo até São Paulo e acompanhe a receita:

30 ml de gim

30 ml de Campari

30 ml de vermute (vermelho e doce)

e não se esqueça da laranja!

O Negroni só parece simples: é preciso tomar muito cuidado para respeitar seu equilíbrio entre o lado forte e cristalino (o gim, que dessa vez foi o Atlantis de novo), o terroso e apimentado (o vermute, que pode ser um Martini Rosso ou o Cinzano Rosso) e o agridoce (o Campari). Errar na medição é a receita fácil para ter um coquetel desbalanceado – e é por isso que eu recomendo que você tenha um bom medidor à mão. Não precisa muito mais do que isso, na verdade: escolha um copo baixo, daqueles de beber uísque, coloque uma boa pedra de gelo e coloque as bebidas, uma por uma.

Daí, basta mexer – com uma bailarina, se for possível, mas uma colher comprida de suco já resolve a parada. E tem um ponto importante: a IBA recomenda (e eu também) que você adicione uma casca ou rodela de laranja ao seu Negroni. Vai mudar toda a experiência: o cítrico promove uma amálgama interessante entre os sabores do coquetel e ajuda a facilitar toda a experiência. Dá para tomar sem? Claro que sim, mas adianto: não vai ser tão bom – e você ainda pode sair batucando Ataulfo Alves por aí enquanto faz seu coquetel. Simplesmente um luxo.

Sim, vem aí os reclames da semana:

No Programa de Indie, a gente bateu um papo incrível na semana passada com o Moons, supergrupo mineiro dono de um som anos 70 que esquenta o coração. E na semana que vem, eu e Igor Muller vamos gravar um programa ao vivo no Bailindie, o baile indie da saudade, direto da Cervejaria Tarantino, em São Paulo.

Se você me conhece na vida “real”, provavelmente já deve ter me ouvido falar sobre isso, então perdão pela repetição: para quem não sabe, eu lancei em 2019 o Raios e Trovões, meu livro sobre o Castelo Rá-Tim-Bum. É uma história de como o programa foi feito, com cinco anos de pesquisa, mas também um retrato da cultura pop/underground brasileira daquele momento entre o final dos anos 1980 e o começo dos 1990 – e que tem muito a ver com o mundo de Itamar Assumpção. Pra quem ficar curioso, vale ler essa entrevista aqui do Renan Guerra comigo. Para quem ficar ainda mais curioso, vale o livro mesmo. Prometo um autógrafo se a gente se encontrar no balcão.

E lembre-se: “se chamar a polícia, a boca espuma de ódio”. Saúde!

Um abraço,

Bruno Capelas

PS: Esse texto foi escrito ao som de Beleléu, Leléu, Eu, de Itamar Assumpção, claro. Mas também teve doses de Clara Crocodilo, de Arrigo Barnabé, e dos vídeos que eu gravei no show histórico da Isca de Polícia na USP em 2012. Aqui tem mais dois trechos: “Embalos” e “Clara Crocodilo”.

PS2: O pão de queijo da rua Baraldi é um lugar mágico de São Caetano do Sul, uma esquina com decoração bem brega-raiz, que faz os melhores pães de queijo que eu já comi – e uma rosca de mandioquinha com coco que me faz salivar demais só de pensar. Se passar pelo ABC, não hesite.

PS3: Se você nunca ouviu Itamar Assumpção e deseja fazer um mergulho à moda antiga em sua obra, indico demais a Caixa Preta, edição completa de sua discografia editada pelo Selo SESC – hoje indisponível, mas sempre vale fuçar na suas idas ao Sesc por aí. E… se for ao Sesc, não esqueça de tomar um sorvete de iogurte.

Delicioso texto, Capelas.

Segue um hack (sempre tem um... rs): às vezes bate aquela vontade de tomar negroni em casa, mas falta a laranja. Concordo sobre a amálgama que o cítrico dá. A dica é manter uma angostura de laranja sempre em casa. 2 gotinhas e pronto. Não é igual, mas resolve... Cheers!

Obrigado demais pelo convite!!!1 <3